みなさまが毎日を豊かに安心して過ごせるように

共同生活のルールやマナーをアドバイスいたします。

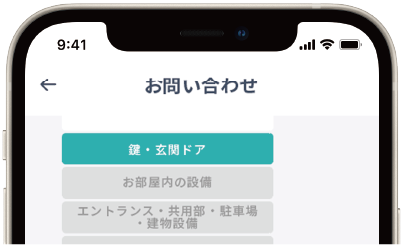

CATEGORY

入居予定日が決まりましたら、なるべく早めに準備を始めましょう。

カギ受領後、引越し前に新居の下見を事前に行い、室内はもちろん、廊下・エレベーターの幅などを計っておき、どの程度の荷物なら搬入できるかを確かめておきましょう。

引越し用トラックなどの停車場所は配慮しましょう

移動要請などがあった場合は、すみやかに一時移動してください。

荷物の搬入・搬出でキズをつけないよう注意しましょう

※運搬中の建物・設備のキズや破損についての修繕費用は、入居者様にご負担いただくことになります。十分ご注意ください。

冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどは指定の場所に設置しましょう

また、冷蔵庫は壁に直接つけず、少し間隔を空けて設置してください。壁に直接つけてしまうと、故障の原因や、壁クロス等の変色の原因になりますので、ご注意ください。

ご挨拶まわりをしましょう

入居後に気持ちのよい生活を送るためでもありますので、最低限のマナーとして荷物を搬入 する前は、ご挨拶されることをおすすめします。

【ご挨拶の目安】

戸建ての場合は近隣住宅、集合住宅の場合は両隣と上下階

洗濯ホースを止水弁付ニップルに取り付けるとき、是非参考にしてください。

電気の通電について

スマートメーターが備わっているお部屋の場合は、ご利用開始手続きをしていただくと使用開始日より電気をご利用可能です。

電気温水器がある場合は、あらかじめ電力会社に連絡しましょう。入居当日からお湯をお使いいただくには、電力会社へ引越しの2~3日前までにお申し込みください。電力会社で送電の準備が必要なため、ブレーカーを上げるだけでは電気温水器をご使用いただけません。

電気温水器の事前設定についてはこちらのリンクよりご確認ください。

https://living.global-center.co.jp/contents2?sid=190

水道開栓について

開栓時に若干濁りが生じる場合は、蛇口を開き、しばらく水を流してからご使用ください。

弊社検針の物件/割当料金の物件に関しては水道の手続きは不要です。

ライフラインに関する資料をご確認ください。

ガスの開栓について

事前にガス会社へ連絡し、日時の打合せをしてください。立会い時にガス器具の作動状況の確認と、正しい使い方も説明してもらってください。ガス器具は、ガスの種類(都市ガス、プロパンガス等)を確認しご使用ください。供給会社についてはライフラインに関する資料をご確認ください。

お引越しは、準備期間を含め、とても時間がかかるものです。直前になって慌てたり、期限を過ぎてしまって困ったりすることがないよう、しっかり計画しましょう。

①住民票・転入届

転入後14日以内に、新住所の市町村役場に印鑑・身分証明書・転出証明書を持参し『転入届』の手続きを行ってください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町村の手続きの方法に従ってください。

②国民健康保険

転入後14日以内に新住所の市町村役場に、印鑑・身分証明書を持参し、新たに『国民健康保険』の取得手続きを行ってください。

※同じ市町内での引越しの場合、住所変更だけになります。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

③国民年金

転入後14日以内に新住所の市町村役場に印鑑・国民年金手帳を持参し『国民年金』の手続きを行ってください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

④児童手当

新住所の市町村役場に印鑑・健康保険証・銀行預金通帳・所得証明書を持参し、転入届の手続後に『児童認定請求書』を提出してください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町村の手続きの方法に従ってください。

⑤印鑑登録

新住所の市町村役場に実印として登録する印鑑・身分証明書を持参し、新たに『印鑑登録』の手続きを行います。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

⑥学校

以下の手順で行います。

1.新住所の市町村役場へ『転入届』を提出します。

2.新しい住民票を持って教育委員会へ行き『転入学通知書』を受取ります。

3.新住所の学校に『在学証明書』・『教科書受給証明書』・『転入学証明書』を提出します。

⑦運転免許証

新住所の所轄警察署または運転免許試験場に免許証・住民票を持参し『運転免許証』の記載事項変更手続きを行います。

※同じ市町内での引越しの場合、転入先住所の最寄りの警察署で住所変更の手続きを行います。

※他の都道府県からの引越しの場合、写真が1枚必要になる場合があります。

契約書等入居時の書類をよく読み、退去時まで大切に保管しましょう

鍵の管理に気をつけましょう

鍵を紛失されると、交換(シリンダーごと)・開錠はお客様のご負担になります。

※一部、特殊鍵などは保管する場合がございますのでお問い合わせください。

★丸パイプ蛇口(Aタイプ)の場合

★泡沫水栓(Bタイプ)の場合

★カートリッジ交換(A・Bタイプ共通)

契約店舗で鍵を受け取り、契約日以降でお引っ越しください。

※収集日前日までにゴミを出すと、動物等にゴミを荒らされる場合があります。必ず指定の時間にお出しください。

※ゴミに関するルールを守らないことにより、ゴミ捨て場や住環境に悪影響を与えている場合、管理業務としてゴミ袋の開封を行う場合が御座いますので予めご承知置き下さい。

共用部、ゴミ置き場などに粗大ゴミを放置することはおやめください。粗大ごみの処分に関しては下記にてお問い合わせください。

■高松市粗大ゴミセンター(℡:087-834-0366)

上記高松市粗大ゴミセンターでも引き取れないゴミは下記民間業者へ依頼して下さい。

■塵芥センター(℡087-886-3040)

■高松産業廃棄物センター(℡087-847-7385)

■㈱MCS(℡087-888-8866)

また家電リサイクル法により規定する特定家庭用機器対象品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)は自治体では収集しません。家電小売店等を経由してメーカーでリサイクルをしています。

音に敏感な方から、さほど気にしない方など、いろいろな方が入居されており、昨日まで大丈夫だった音が、今日からダメになるなどと、トラブルに陥りやすいナーバスな問題といえます。

特に集合住宅においては上下左右に他の入居者様が居住しており、常にご近所や他のお部屋の入居者様に不快感を与えない配慮とともに、ご寛容いただくことが必要になってまいります。

音の種類

・人の話声、オーディオ音、足音

・ものを落としたり、ドアを開閉したりする音

集合住宅で、コンクリート造の建物には、ある程度の遮音性がありますが、建物の床・壁などから通じて伝わるため防ぐことは難しく、これを注意を促すことは、かえって入居者間の安息を乱すことにもなりかねません。以下の点を除き、床の通常音や多少のドアの開閉音は、仕方のない『生活音』としてお互いに慣れる努力が必要です。

ご注意ください

・音の出る物を壁にピッタリ付けると、衝撃音が大きくなります。テレビ・ステレオ等は、カベから少し離して置いてください。

・携帯電話など振動の出る機器をフローリングへそのまま置きますと、階下に響くことがありますので、テーブルなどに置いてください。

・階下の居住者が意外に気にされるのは、イス等を引きずる音・小さなお子様の駆ける音です。イスの足に、ゴムカバーをつけたり、厚手の敷物等を敷くなどして、できるだけ音が響かないよう、心掛けてください。

・深夜早朝の共用部分の階段の昇降足音や、駐車場でのエンジンの空吹かし、長時間のアイドリングをご遠慮ください。

無断駐車でお困りの場合は、車種・色・ナンバーを確認の上、管轄の警察署に通報してください。

※駐車場で発生したトラブルについては、各入居者様の責任となり、管理会社は一切責任を負いかねます。 盗難・損傷等の事故には十分にご注意ください。

共用スペースが災害時(地震や火災など)の緊急避難経路の妨げになるのはもちろんのこと、日常でも通行の妨げになります。敷地内、契約駐車場区画へ私物を置くことも厳禁です。

なお、古新聞・オイル缶等も置かないでください。放火の対象にもなり非常に危険です。(消防署より、防火対策として指導されております)

お荷物の移動をお願いしても改善していただけない場合は、撤去させていただく場合がございますのでご注意ください。共用部、ベランダでの喫煙もおやめください。

放置自転車に関しては勧告の上、撤去させていただく場合があります。ご注意ください。

共有部分での「餌付け」も厳禁です。

来客用の駐車場がある物件は予約が必要です。

当社へご連絡ください。

具体的には、共用部分の電気代、共用灯の保守・交換代、共用部分の水道代、ゴミ置場清掃費、エレベーターの電気代、定期点検代、その他の部分の定期清掃費などです。

自治会費は、そこに住んでいる人たちが任意で作った団体である自治会の運営のために求められる料金のことです。

自治会については法的に守られた団体でないですが、昔からその場所に存在してきたもので、かつては住んでいる人はほぼ全て自治会に加入していたことも多いです。

隣にずれて駐車してしまったり、契約の無い番号や通行スペースに駐車してしまったりすると、他のご入居者のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

また、駐車の際は、極端に片方に寄ってしまうと、隣の車両との事故等に繋がりますので、出来るだけ区画の中央に駐車していただくようご配慮をお願いします。

ペットについて

部屋をキズつけないようにしましょう

イスや棚などキャスター付き家具をそのまま利用すると、床(フローリングや畳)をキズつける可能性があります。

マットやじゅうたんを敷くなどし、床がキズつかないよう配慮してください。

・壁に物を掛けたいときは

壁にモノをかけるときは、釘を使わず、穴が最少となる画鋲を使用してください。

また、画鋲を使用する場合は、画鋲の穴が一点に集中し、穴を広げてしまわないよう注意してください。

・備え付けのカーテンレールに洗濯物を干すのはおやめください

火の元に注意しましょう

①寝る前や外出前に、火の元をチェックする習慣を身につける

②お子様の手の届くところに、マッチやライターを置かない

③共用スペースに、燃えやすいものを置かない

④不審人物を見かけたら、110番通報する

⑤火災防止のために、室内で喫煙はなるべく控える

部屋のシミやカビを防ぎましょう

降った雨が部屋に入り込んだ場合や、水や飲み物をこぼした場合は、

シミ・カビが発生する原因になってしまいますので、自然に乾くのを待たず、直ぐに拭き取ってください。

・浴室・トイレ・洗面台

浴室・トイレ・洗面台の換気も十分に行ってください。

シャンプー・石鹸の泡などをしっかり流し、こぼれた水は拭き取るようにしてください。

換気や手入れを怠ると、水垢やカビが発生する原因になりますので注意してください。

十分な換気を行って水蒸気の発生を防ぎ、結露を防止してください。

※寒暖差によりガラスにヒビが入ることもあります。ご相談ください。

湿気の多い時期、また室外との温度差で結露が発生する時期は室内にカビが発生しやすくなります。

結露・カビの防止策を動画にまとめましたので、参考にご覧下さい。

<特に結露が発生しやすい場所は、アルミサッシ・ガラス>

アルミサッシ・ガラスに結露が発生すると、その水滴が窓枠や床面に落ち、仕上げ材の腐食やカビ菌の繁殖を招きます。もしも結露が発生しても、水滴が落ちる前に、早めに乾いた雑巾などでアルミサッシ・ガラスを拭き取るようにしてください。

<壁と家具の間を少し離すと結露防止に>

家具を壁に接して密着させると、十分な換気を行ったとしても水蒸気が溜まり、結露が発生しやすくなります。家具を壁面から少し(5~10cm)離し、換気効果を高くしてください。

<湿気を帯びる押し入れやクローゼット>

押し入れやクローゼットなどの収納も、湿気を帯びます。

除湿機・除湿剤を使用し、時々扉を開けて、部屋の換気と同じく、収納の空気を入れ替えて下さい。

<クーラーからの水漏れは、放置せず拭き取りましょう>

クーラーから水漏れしてきたら、放置せずにすぐに拭き取ってください。拭き取りの遅れや拭き取らなかった場合、壁等を腐食させたり、シミやカビの原因となったりしてしまいます。

また、お住まいの建物のバルコニーに排水機能が備わっていない場合は、エアコン設置の際は排水ホース(ドレンホース)を1階や地面まで延ばすなど階下に漏水しないようご注意ください。

漏水が発生した場合は、至急下記までご連絡ください。

・大きな荷物や鉢植え等を置かないでください。火災のときの避難経路になっています。

・バルコニーにゴミをためないでください。虫発生の原因になります。

・バルコニーに排水口がある場合は、ゴミや砂、ほこりがたまないようにこまめにそうじしてください。詰まりの原因になり、雨水や排水の水が流れなくなります。

・ベランダで水をまく際、階下漏水に十分ご注意ください。

・布団を干す際は、物干し竿を使用してください。手すり・外壁面に干すと布団が汚れてしまったり、落下する可能性があります。

※排水溝のつまりによる室内への漏水被害の費用はお客様のご負担となります。ご注意ください。

不在期間と連絡先、帰宅が変更になった場合もご連絡をお願いします。また、帰宅されたら念のため下記連絡先までご一報ください。

・戸締りを厳重に!

・不在期間中は、新聞等の配達物を止める

・家庭電化製品の電源の差し込みは、抜けるモノは抜く

・ガス/水道の元栓、洗濯機の蛇口を閉める

・出かける前には換気し、なるべく湿気がこもらないようにする

・ブレーカーは上げたままにする

雑草処理や庭木の手入れなどはお客様にて管理をお願いします。

入居時から設置されているもの(庭木や芝生を含む)を壊さない程度で、プランターや物干しなどの移動可能な物を設置できますが、退去の際は必ず撤去をお願いします。

※建物によっては設置をお断りしている物件もあります。

ポスト内にチラシや郵便物等が溜まり過ぎないよう、こまめに回収をお願いします。

不要なチラシが入っていてもその場には捨てず、専用のゴミ箱やご自身の部屋で処分してください。

ダイヤル式のポストがある場合は、入居時に開け方を確認してください。

ダイヤル番号は、電気・ガス・水道の手配書、もしくは賃貸借契約書に記載されています。

宅配BOX

宅配BOXで私物の保管や、荷物入れとしての利用は行わないでください。

宅配BOXに荷物が届いた場合は、早めに取り出すようお願いします。長期間放置されていると、他の方が使用できなくなります。

当社から度々荷物の回収のお願いをしても放置されたままの場合、荷物を回収、処分させていただく場合があります。

ポスト・宅配BOXの開け方がわからない等、ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

ネジ・釘など、壁に深く刺さるようなものは打ち込まないでください。

甚だしく壁紙が破れたり、穴が大きくなっていたりする場合は、退去時に補修費用を請求させていただく場合がございます。

壁に傷がつきにくい石膏ボード用の画鋲も市販されておりますのでご活用ください。

家電の説明書に従い、コンセント付近のアース端子に接続してください。

【接続方法】

内部の銅線が出ていない場合、先端を1cmほど剥ぎ、銅線部分をアース端子に差し込んでください。

・ネジ式

ネジを緩めて緩んだ金属板の間にアース線を挟み込むようにしてネジを締めてください。

・ワンタッチ式

蓋を開けてアース線を差し込み、蓋を閉めてください。

その反面、ゴミ出しの際などにうっかり忘れてお部屋に入れなくなるという事案も起こりやすいです。

基本的にそのような事態となった場合は、弊社にご連絡いただいても即時対応は致しかねますので、

別の入居者の出入りを待っていただくしかありません。

深夜早朝は特にご注意いただきますようお願い致します。

室内の害虫駆除、対策はご入居者様にてお願い致します。

夏は各種虫の発生が多くなります。夜間は共用部の光に集まります。

蜘蛛の巣は毎日張ります。共用部清掃では間に合わない場合も御座います。

虫の習性上仕方がないものに関しては即時対応は致しかねますのでご理解ください。

駆除、対策について動画に一例をあげておりますのでご参考下さい。

※虫が苦手な方は閲覧注意ください。

家具の正しい設置や転倒防止対策が、地震対策のポイントです。大掃除や引越しのときに見直し、いつ発生するのか分からない地震に常に備えてください。

地震対策のポイント

・重い家具や背の高い家具は、転倒防止器具などで固定してください。

・倒れた家具が部屋の出入り口や廊下がふさぎ避難が遅れます。

家具の配置に注意しましょう。

・重いものや壊れやすいものは、高いところに置かず、

できるだけ低い位置に置いてください。

・食器やガラスの飛散対策に、食器棚は固定するだけでなく、

ガラス扉部分にフィルムを貼り、棚から食器が飛び出さないよう対策してください。

②万一に備えて非常用品を用意しましょう

避難時に必要な携帯品や食料品を、リュックサックなどにひとまとめにしてすぐに取り出せる場所に保管しましょう。食料品が古くなって、いざ地震のときに食べられないようなことがないよう、消費期限を常にご確認ください。

貴重品類:現金、預金通帳、印鑑、保険証、免許証

避難用具:懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池ヘルメット・防災ずきん

生活用品:厚手の手袋、毛布、缶切り、ライター・マッチ、ナイフ、携帯用トイレ

救急用具:救急箱、処方箋の控え、胃腸薬・便秘薬・持病の薬

非常食品:乾パン、缶詰、栄養補助食、アメ・チョコレート、飲料水

衣料品:下着・靴下、長袖・長ズボン、防寒用ジャケット・雨具

その他:携帯用カイロ

③地域の避難場所や避難経路を確認しましょう

・いざ避難となって慌てないよう、普段から避難場所と道順を確認してください。

・地域の避難場所や避難経路は、各自治体の窓口やホームページをご確認ください。

いざ地震!ぐらっときたときの安全対策

②火を使っている時は、揺れがおさまってから、あわてず火の始末をします。

③玄関のドアや窓を開け、避難ができるように出口を確保します。

※あわてて外に飛び出すと、窓ガラスが外れて落下してきたり、落下してきた窓ガラスが割れて飛散したりするなど、かえって危険です。ラジオやテレビなどで正しい情報を確かめ、落ち着いて行動してください。

台風が売る前の点検と準備

バルコニーや専用庭等の植木鉢、パラボラアンテナ等が、強風で吹き飛ばされると大事故につながることがあります。

・排水溝の枯葉や泥等の詰まりを取り除きましょう。

バルコニーの排水口に詰まりがあると、雨水を排水できずに室内に流れ込むことがあります。

・停電対策グッズを用意しましょう。懐中電灯やトランジスタラジオ、予備の電池、念のため水や食料を準備しましょう。

台風が来てからの対策

飛び散った破片でケガをしないように、雨戸(シャッター)やカーテンを閉めてください。

・雨水の吹き込みを防ぐため、雨戸や窓は戸締りを厳重に。

・換気扇やキッチンの給気口、各室の自然換気口も閉めておきましょう。

・物置の戸締りも忘れないようにしてください。

床下・床上浸水の危険性があるときの対策

お部屋での対策

・タバコの消し忘れにご注意ください。寝タバコは絶対にしないでください。(共用部分へのポイ捨ては厳禁です)

・ガス器具や暖房器具の近くに衣類などの燃えやすい物を置かないでください。

・カーテンは防炎効果のあるものをお選びください。

・タコ足配線による出火にご注意ください。

★灯油などの危険物の持ち込みは禁止です。石油ストーブやガスヒーターは、火災や一酸化炭素中毒、結露の発生などが懸念されるため、使用はご遠慮ください。

火災が発生したら、迅速に対処しましょう

・消防署への通報では、場所・火災の様子・ケガ人の有無などを要領よくはっきり伝えてください。

・火災の状況によっては、消火器を使ってご自分で初期消火ができる場合があります。その場合は火に近づき過ぎないよう十分にご注意ください。

消火器の使い方

(1)安全ピンを引き抜く

(2)ホースをはずして火元に向ける

(3)レバーを強く握って放射する

天ぷら鍋に火が燃え移ったとき

・天ぷら鍋に火が入ったら、あわてずに消火器で火を消します。放射薬剤の勢いで油が飛び散って火傷をする恐れがあるため、少し離れたところから放射し、徐々に近づいて消火してください。

・炎に近づけそうなら、火傷に注意しながら、濡れたバスタオル・シーツなどを軽く絞ってから鍋全体を覆い、空気を遮断して消火することもできます。

・高温の油に水をかけると、炎が急激に拡大して周囲に油が飛び散り、大変危険です。

・火を消したら、直ちにガスの元栓を閉めます。

保険金について

保険金請求には罹災証明書が必要となり、届け出がない場合は保険金の支払いが受け取れません。

パソコンや電気製品の対策

落雷後の点検

※電柱や電線近くに落雷した場合、機器類のマイコン等に損傷を与えることがあります。

多額の現金や貴重品(通帳・印鑑・身分証明書等)といった大切なモノを、お部屋にできる限り置かないように心掛けてください。

空き巣・泥棒の手口

無縛り(無施錠)

・ゴミ捨てや近所のスーパーへのお買い物など、ちょっとしたおでかけ時や就寝時にも、すべての窓を施錠する習慣をつけましょう。

・お部屋にいるときでも、決して安心せず、ドアチェーン・ドアガードをご利用ください。

・窓やサッシに2重ロックがあるものは、必ず2重ロックをしてください。

ガラス破り

・ホームセンターなどで売られている、ガラスを割れにくくするフィルムを貼りましょう。

・建物にシャッター雨戸が設置されている場合は、外出時だけでなく、就寝時も閉めるようにしましょう。

被害に遭わないための心がけ

長期間留守にする場合は、新聞の配達を止めてください。また、郵便物を郵便局に預かってもらう手続きをしてください。郵便受けが一杯になっていると、不在が明らかで、空き巣に狙われやすくなります。

②暗くなってからの洗濯物の干しっぱなしをやめましょう

暗くなっても洗濯物を干したままにしていると、不在と見られます。帰りが遅くなりそうな場合は、洗濯物を外に干さないようにしてください。

③バルコニーや専用庭に物を置かないようにしましょう

バルコニーや専用庭に物を置いていると、空き巣が身を隠しやすくなります。見通しのよい状態を保ち、日ごろから防犯対策に努めてください。

④カギの取り扱いに注意しましょう

カギの取り扱いにはくれぐれもご注意ください。窃盗のプロは、郵便受け(ポスト)などに入れている予備のカギを簡単に見つけます。

もしも被害に遭ってしまったら

入居時の注意点

入居予定日が決まりましたら、なるべく早めに準備を始めましょう。

カギ受領後、引越し前に新居の下見を事前に行い、室内はもちろん、廊下・エレベーターの幅などを計っておき、どの程度の荷物なら搬入できるかを確かめておきましょう。

引越し用トラックなどの停車場所は配慮しましょう

移動要請などがあった場合は、すみやかに一時移動してください。

荷物の搬入・搬出でキズをつけないよう注意しましょう

※運搬中の建物・設備のキズや破損についての修繕費用は、入居者様にご負担いただくことになります。十分ご注意ください。

冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどは指定の場所に設置しましょう

また、冷蔵庫は壁に直接つけず、少し間隔を空けて設置してください。壁に直接つけてしまうと、故障の原因や、壁クロス等の変色の原因になりますので、ご注意ください。

ご挨拶まわりをしましょう

入居後に気持ちのよい生活を送るためでもありますので、最低限のマナーとして荷物を搬入 する前は、ご挨拶されることをおすすめします。

【ご挨拶の目安】

戸建ての場合は近隣住宅、集合住宅の場合は両隣と上下階

洗濯ホースを止水弁付ニップルに取り付けるとき、是非参考にしてください。

電気の通電について

スマートメーターが備わっているお部屋の場合は、ご利用開始手続きをしていただくと使用開始日より電気をご利用可能です。

電気温水器がある場合は、あらかじめ電力会社に連絡しましょう。入居当日からお湯をお使いいただくには、電力会社へ引越しの2~3日前までにお申し込みください。電力会社で送電の準備が必要なため、ブレーカーを上げるだけでは電気温水器をご使用いただけません。

電気温水器の事前設定についてはこちらのリンクよりご確認ください。

https://living.global-center.co.jp/contents2?sid=190

水道開栓について

開栓時に若干濁りが生じる場合は、蛇口を開き、しばらく水を流してからご使用ください。

弊社検針の物件/割当料金の物件に関しては水道の手続きは不要です。

ライフラインに関する資料をご確認ください。

ガスの開栓について

事前にガス会社へ連絡し、日時の打合せをしてください。立会い時にガス器具の作動状況の確認と、正しい使い方も説明してもらってください。ガス器具は、ガスの種類(都市ガス、プロパンガス等)を確認しご使用ください。供給会社についてはライフラインに関する資料をご確認ください。

お引越しは、準備期間を含め、とても時間がかかるものです。直前になって慌てたり、期限を過ぎてしまって困ったりすることがないよう、しっかり計画しましょう。

①住民票・転入届

転入後14日以内に、新住所の市町村役場に印鑑・身分証明書・転出証明書を持参し『転入届』の手続きを行ってください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町村の手続きの方法に従ってください。

②国民健康保険

転入後14日以内に新住所の市町村役場に、印鑑・身分証明書を持参し、新たに『国民健康保険』の取得手続きを行ってください。

※同じ市町内での引越しの場合、住所変更だけになります。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

③国民年金

転入後14日以内に新住所の市町村役場に印鑑・国民年金手帳を持参し『国民年金』の手続きを行ってください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

④児童手当

新住所の市町村役場に印鑑・健康保険証・銀行預金通帳・所得証明書を持参し、転入届の手続後に『児童認定請求書』を提出してください。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町村の手続きの方法に従ってください。

⑤印鑑登録

新住所の市町村役場に実印として登録する印鑑・身分証明書を持参し、新たに『印鑑登録』の手続きを行います。

※地域によって手続きが異なる場合があります。各市町の手続きの方法に従ってください。

⑥学校

以下の手順で行います。

1.新住所の市町村役場へ『転入届』を提出します。

2.新しい住民票を持って教育委員会へ行き『転入学通知書』を受取ります。

3.新住所の学校に『在学証明書』・『教科書受給証明書』・『転入学証明書』を提出します。

⑦運転免許証

新住所の所轄警察署または運転免許試験場に免許証・住民票を持参し『運転免許証』の記載事項変更手続きを行います。

※同じ市町内での引越しの場合、転入先住所の最寄りの警察署で住所変更の手続きを行います。

※他の都道府県からの引越しの場合、写真が1枚必要になる場合があります。

契約書等入居時の書類をよく読み、退去時まで大切に保管しましょう

鍵の管理に気をつけましょう

鍵を紛失されると、交換(シリンダーごと)・開錠はお客様のご負担になります。

※一部、特殊鍵などは保管する場合がございますのでお問い合わせください。

★丸パイプ蛇口(Aタイプ)の場合

★泡沫水栓(Bタイプ)の場合

★カートリッジ交換(A・Bタイプ共通)

契約店舗で鍵を受け取り、契約日以降でお引っ越しください。

共同生活のルール

共同生活のルール

※収集日前日までにゴミを出すと、動物等にゴミを荒らされる場合があります。必ず指定の時間にお出しください。

※ゴミに関するルールを守らないことにより、ゴミ捨て場や住環境に悪影響を与えている場合、管理業務としてゴミ袋の開封を行う場合が御座いますので予めご承知置き下さい。

共用部、ゴミ置き場などに粗大ゴミを放置することはおやめください。粗大ごみの処分に関しては下記にてお問い合わせください。

■高松市粗大ゴミセンター(℡:087-834-0366)

上記高松市粗大ゴミセンターでも引き取れないゴミは下記民間業者へ依頼して下さい。

■塵芥センター(℡087-886-3040)

■高松産業廃棄物センター(℡087-847-7385)

■㈱MCS(℡087-888-8866)

また家電リサイクル法により規定する特定家庭用機器対象品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)は自治体では収集しません。家電小売店等を経由してメーカーでリサイクルをしています。

音に敏感な方から、さほど気にしない方など、いろいろな方が入居されており、昨日まで大丈夫だった音が、今日からダメになるなどと、トラブルに陥りやすいナーバスな問題といえます。

特に集合住宅においては上下左右に他の入居者様が居住しており、常にご近所や他のお部屋の入居者様に不快感を与えない配慮とともに、ご寛容いただくことが必要になってまいります。

音の種類

・人の話声、オーディオ音、足音

・ものを落としたり、ドアを開閉したりする音

集合住宅で、コンクリート造の建物には、ある程度の遮音性がありますが、建物の床・壁などから通じて伝わるため防ぐことは難しく、これを注意を促すことは、かえって入居者間の安息を乱すことにもなりかねません。以下の点を除き、床の通常音や多少のドアの開閉音は、仕方のない『生活音』としてお互いに慣れる努力が必要です。

ご注意ください

・音の出る物を壁にピッタリ付けると、衝撃音が大きくなります。テレビ・ステレオ等は、カベから少し離して置いてください。

・携帯電話など振動の出る機器をフローリングへそのまま置きますと、階下に響くことがありますので、テーブルなどに置いてください。

・階下の居住者が意外に気にされるのは、イス等を引きずる音・小さなお子様の駆ける音です。イスの足に、ゴムカバーをつけたり、厚手の敷物等を敷くなどして、できるだけ音が響かないよう、心掛けてください。

・深夜早朝の共用部分の階段の昇降足音や、駐車場でのエンジンの空吹かし、長時間のアイドリングをご遠慮ください。

無断駐車でお困りの場合は、車種・色・ナンバーを確認の上、管轄の警察署に通報してください。

※駐車場で発生したトラブルについては、各入居者様の責任となり、管理会社は一切責任を負いかねます。 盗難・損傷等の事故には十分にご注意ください。

共用スペースが災害時(地震や火災など)の緊急避難経路の妨げになるのはもちろんのこと、日常でも通行の妨げになります。敷地内、契約駐車場区画へ私物を置くことも厳禁です。

なお、古新聞・オイル缶等も置かないでください。放火の対象にもなり非常に危険です。(消防署より、防火対策として指導されております)

お荷物の移動をお願いしても改善していただけない場合は、撤去させていただく場合がございますのでご注意ください。共用部、ベランダでの喫煙もおやめください。

放置自転車に関しては勧告の上、撤去させていただく場合があります。ご注意ください。

共有部分での「餌付け」も厳禁です。

来客用の駐車場がある物件は予約が必要です。

当社へご連絡ください。

具体的には、共用部分の電気代、共用灯の保守・交換代、共用部分の水道代、ゴミ置場清掃費、エレベーターの電気代、定期点検代、その他の部分の定期清掃費などです。

自治会費は、そこに住んでいる人たちが任意で作った団体である自治会の運営のために求められる料金のことです。

自治会については法的に守られた団体でないですが、昔からその場所に存在してきたもので、かつては住んでいる人はほぼ全て自治会に加入していたことも多いです。

隣にずれて駐車してしまったり、契約の無い番号や通行スペースに駐車してしまったりすると、他のご入居者のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

また、駐車の際は、極端に片方に寄ってしまうと、隣の車両との事故等に繋がりますので、出来るだけ区画の中央に駐車していただくようご配慮をお願いします。

入居中の注意点

ペットについて

部屋をキズつけないようにしましょう

イスや棚などキャスター付き家具をそのまま利用すると、床(フローリングや畳)をキズつける可能性があります。

マットやじゅうたんを敷くなどし、床がキズつかないよう配慮してください。

・壁に物を掛けたいときは

壁にモノをかけるときは、釘を使わず、穴が最少となる画鋲を使用してください。

また、画鋲を使用する場合は、画鋲の穴が一点に集中し、穴を広げてしまわないよう注意してください。

・備え付けのカーテンレールに洗濯物を干すのはおやめください

火の元に注意しましょう

①寝る前や外出前に、火の元をチェックする習慣を身につける

②お子様の手の届くところに、マッチやライターを置かない

③共用スペースに、燃えやすいものを置かない

④不審人物を見かけたら、110番通報する

⑤火災防止のために、室内で喫煙はなるべく控える

部屋のシミやカビを防ぎましょう

降った雨が部屋に入り込んだ場合や、水や飲み物をこぼした場合は、

シミ・カビが発生する原因になってしまいますので、自然に乾くのを待たず、直ぐに拭き取ってください。

・浴室・トイレ・洗面台

浴室・トイレ・洗面台の換気も十分に行ってください。

シャンプー・石鹸の泡などをしっかり流し、こぼれた水は拭き取るようにしてください。

換気や手入れを怠ると、水垢やカビが発生する原因になりますので注意してください。

十分な換気を行って水蒸気の発生を防ぎ、結露を防止してください。

※寒暖差によりガラスにヒビが入ることもあります。ご相談ください。

湿気の多い時期、また室外との温度差で結露が発生する時期は室内にカビが発生しやすくなります。

結露・カビの防止策を動画にまとめましたので、参考にご覧下さい。

<特に結露が発生しやすい場所は、アルミサッシ・ガラス>

アルミサッシ・ガラスに結露が発生すると、その水滴が窓枠や床面に落ち、仕上げ材の腐食やカビ菌の繁殖を招きます。もしも結露が発生しても、水滴が落ちる前に、早めに乾いた雑巾などでアルミサッシ・ガラスを拭き取るようにしてください。

<壁と家具の間を少し離すと結露防止に>

家具を壁に接して密着させると、十分な換気を行ったとしても水蒸気が溜まり、結露が発生しやすくなります。家具を壁面から少し(5~10cm)離し、換気効果を高くしてください。

<湿気を帯びる押し入れやクローゼット>

押し入れやクローゼットなどの収納も、湿気を帯びます。

除湿機・除湿剤を使用し、時々扉を開けて、部屋の換気と同じく、収納の空気を入れ替えて下さい。

<クーラーからの水漏れは、放置せず拭き取りましょう>

クーラーから水漏れしてきたら、放置せずにすぐに拭き取ってください。拭き取りの遅れや拭き取らなかった場合、壁等を腐食させたり、シミやカビの原因となったりしてしまいます。

また、お住まいの建物のバルコニーに排水機能が備わっていない場合は、エアコン設置の際は排水ホース(ドレンホース)を1階や地面まで延ばすなど階下に漏水しないようご注意ください。

漏水が発生した場合は、至急下記までご連絡ください。

・大きな荷物や鉢植え等を置かないでください。火災のときの避難経路になっています。

・バルコニーにゴミをためないでください。虫発生の原因になります。

・バルコニーに排水口がある場合は、ゴミや砂、ほこりがたまないようにこまめにそうじしてください。詰まりの原因になり、雨水や排水の水が流れなくなります。

・ベランダで水をまく際、階下漏水に十分ご注意ください。

・布団を干す際は、物干し竿を使用してください。手すり・外壁面に干すと布団が汚れてしまったり、落下する可能性があります。

※排水溝のつまりによる室内への漏水被害の費用はお客様のご負担となります。ご注意ください。

不在期間と連絡先、帰宅が変更になった場合もご連絡をお願いします。また、帰宅されたら念のため下記連絡先までご一報ください。

・戸締りを厳重に!

・不在期間中は、新聞等の配達物を止める

・家庭電化製品の電源の差し込みは、抜けるモノは抜く

・ガス/水道の元栓、洗濯機の蛇口を閉める

・出かける前には換気し、なるべく湿気がこもらないようにする

・ブレーカーは上げたままにする

雑草処理や庭木の手入れなどはお客様にて管理をお願いします。

入居時から設置されているもの(庭木や芝生を含む)を壊さない程度で、プランターや物干しなどの移動可能な物を設置できますが、退去の際は必ず撤去をお願いします。

※建物によっては設置をお断りしている物件もあります。

ポスト内にチラシや郵便物等が溜まり過ぎないよう、こまめに回収をお願いします。

不要なチラシが入っていてもその場には捨てず、専用のゴミ箱やご自身の部屋で処分してください。

ダイヤル式のポストがある場合は、入居時に開け方を確認してください。

ダイヤル番号は、電気・ガス・水道の手配書、もしくは賃貸借契約書に記載されています。

宅配BOX

宅配BOXで私物の保管や、荷物入れとしての利用は行わないでください。

宅配BOXに荷物が届いた場合は、早めに取り出すようお願いします。長期間放置されていると、他の方が使用できなくなります。

当社から度々荷物の回収のお願いをしても放置されたままの場合、荷物を回収、処分させていただく場合があります。

ポスト・宅配BOXの開け方がわからない等、ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

ネジ・釘など、壁に深く刺さるようなものは打ち込まないでください。

甚だしく壁紙が破れたり、穴が大きくなっていたりする場合は、退去時に補修費用を請求させていただく場合がございます。

壁に傷がつきにくい石膏ボード用の画鋲も市販されておりますのでご活用ください。

家電の説明書に従い、コンセント付近のアース端子に接続してください。

【接続方法】

内部の銅線が出ていない場合、先端を1cmほど剥ぎ、銅線部分をアース端子に差し込んでください。

・ネジ式

ネジを緩めて緩んだ金属板の間にアース線を挟み込むようにしてネジを締めてください。

・ワンタッチ式

蓋を開けてアース線を差し込み、蓋を閉めてください。

その反面、ゴミ出しの際などにうっかり忘れてお部屋に入れなくなるという事案も起こりやすいです。

基本的にそのような事態となった場合は、弊社にご連絡いただいても即時対応は致しかねますので、

別の入居者の出入りを待っていただくしかありません。

深夜早朝は特にご注意いただきますようお願い致します。

室内の害虫駆除、対策はご入居者様にてお願い致します。

夏は各種虫の発生が多くなります。夜間は共用部の光に集まります。

蜘蛛の巣は毎日張ります。共用部清掃では間に合わない場合も御座います。

虫の習性上仕方がないものに関しては即時対応は致しかねますのでご理解ください。

駆除、対策について動画に一例をあげておりますのでご参考下さい。

※虫が苦手な方は閲覧注意ください。

防犯・防災について

家具の正しい設置や転倒防止対策が、地震対策のポイントです。大掃除や引越しのときに見直し、いつ発生するのか分からない地震に常に備えてください。

地震対策のポイント

・重い家具や背の高い家具は、転倒防止器具などで固定してください。

・倒れた家具が部屋の出入り口や廊下がふさぎ避難が遅れます。

家具の配置に注意しましょう。

・重いものや壊れやすいものは、高いところに置かず、

できるだけ低い位置に置いてください。

・食器やガラスの飛散対策に、食器棚は固定するだけでなく、

ガラス扉部分にフィルムを貼り、棚から食器が飛び出さないよう対策してください。

②万一に備えて非常用品を用意しましょう

避難時に必要な携帯品や食料品を、リュックサックなどにひとまとめにしてすぐに取り出せる場所に保管しましょう。食料品が古くなって、いざ地震のときに食べられないようなことがないよう、消費期限を常にご確認ください。

貴重品類:現金、預金通帳、印鑑、保険証、免許証

避難用具:懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池ヘルメット・防災ずきん

生活用品:厚手の手袋、毛布、缶切り、ライター・マッチ、ナイフ、携帯用トイレ

救急用具:救急箱、処方箋の控え、胃腸薬・便秘薬・持病の薬

非常食品:乾パン、缶詰、栄養補助食、アメ・チョコレート、飲料水

衣料品:下着・靴下、長袖・長ズボン、防寒用ジャケット・雨具

その他:携帯用カイロ

③地域の避難場所や避難経路を確認しましょう

・いざ避難となって慌てないよう、普段から避難場所と道順を確認してください。

・地域の避難場所や避難経路は、各自治体の窓口やホームページをご確認ください。

いざ地震!ぐらっときたときの安全対策

②火を使っている時は、揺れがおさまってから、あわてず火の始末をします。

③玄関のドアや窓を開け、避難ができるように出口を確保します。

※あわてて外に飛び出すと、窓ガラスが外れて落下してきたり、落下してきた窓ガラスが割れて飛散したりするなど、かえって危険です。ラジオやテレビなどで正しい情報を確かめ、落ち着いて行動してください。

台風が売る前の点検と準備

バルコニーや専用庭等の植木鉢、パラボラアンテナ等が、強風で吹き飛ばされると大事故につながることがあります。

・排水溝の枯葉や泥等の詰まりを取り除きましょう。

バルコニーの排水口に詰まりがあると、雨水を排水できずに室内に流れ込むことがあります。

・停電対策グッズを用意しましょう。懐中電灯やトランジスタラジオ、予備の電池、念のため水や食料を準備しましょう。

台風が来てからの対策

飛び散った破片でケガをしないように、雨戸(シャッター)やカーテンを閉めてください。

・雨水の吹き込みを防ぐため、雨戸や窓は戸締りを厳重に。

・換気扇やキッチンの給気口、各室の自然換気口も閉めておきましょう。

・物置の戸締りも忘れないようにしてください。

床下・床上浸水の危険性があるときの対策

お部屋での対策

・タバコの消し忘れにご注意ください。寝タバコは絶対にしないでください。(共用部分へのポイ捨ては厳禁です)

・ガス器具や暖房器具の近くに衣類などの燃えやすい物を置かないでください。

・カーテンは防炎効果のあるものをお選びください。

・タコ足配線による出火にご注意ください。

★灯油などの危険物の持ち込みは禁止です。石油ストーブやガスヒーターは、火災や一酸化炭素中毒、結露の発生などが懸念されるため、使用はご遠慮ください。

火災が発生したら、迅速に対処しましょう

・消防署への通報では、場所・火災の様子・ケガ人の有無などを要領よくはっきり伝えてください。

・火災の状況によっては、消火器を使ってご自分で初期消火ができる場合があります。その場合は火に近づき過ぎないよう十分にご注意ください。

消火器の使い方

(1)安全ピンを引き抜く

(2)ホースをはずして火元に向ける

(3)レバーを強く握って放射する

天ぷら鍋に火が燃え移ったとき

・天ぷら鍋に火が入ったら、あわてずに消火器で火を消します。放射薬剤の勢いで油が飛び散って火傷をする恐れがあるため、少し離れたところから放射し、徐々に近づいて消火してください。

・炎に近づけそうなら、火傷に注意しながら、濡れたバスタオル・シーツなどを軽く絞ってから鍋全体を覆い、空気を遮断して消火することもできます。

・高温の油に水をかけると、炎が急激に拡大して周囲に油が飛び散り、大変危険です。

・火を消したら、直ちにガスの元栓を閉めます。

保険金について

保険金請求には罹災証明書が必要となり、届け出がない場合は保険金の支払いが受け取れません。

パソコンや電気製品の対策

落雷後の点検

※電柱や電線近くに落雷した場合、機器類のマイコン等に損傷を与えることがあります。

多額の現金や貴重品(通帳・印鑑・身分証明書等)といった大切なモノを、お部屋にできる限り置かないように心掛けてください。

空き巣・泥棒の手口

無縛り(無施錠)

・ゴミ捨てや近所のスーパーへのお買い物など、ちょっとしたおでかけ時や就寝時にも、すべての窓を施錠する習慣をつけましょう。

・お部屋にいるときでも、決して安心せず、ドアチェーン・ドアガードをご利用ください。

・窓やサッシに2重ロックがあるものは、必ず2重ロックをしてください。

ガラス破り

・ホームセンターなどで売られている、ガラスを割れにくくするフィルムを貼りましょう。

・建物にシャッター雨戸が設置されている場合は、外出時だけでなく、就寝時も閉めるようにしましょう。

被害に遭わないための心がけ

長期間留守にする場合は、新聞の配達を止めてください。また、郵便物を郵便局に預かってもらう手続きをしてください。郵便受けが一杯になっていると、不在が明らかで、空き巣に狙われやすくなります。

②暗くなってからの洗濯物の干しっぱなしをやめましょう

暗くなっても洗濯物を干したままにしていると、不在と見られます。帰りが遅くなりそうな場合は、洗濯物を外に干さないようにしてください。

③バルコニーや専用庭に物を置かないようにしましょう

バルコニーや専用庭に物を置いていると、空き巣が身を隠しやすくなります。見通しのよい状態を保ち、日ごろから防犯対策に努めてください。

④カギの取り扱いに注意しましょう

カギの取り扱いにはくれぐれもご注意ください。窃盗のプロは、郵便受け(ポスト)などに入れている予備のカギを簡単に見つけます。

もしも被害に遭ってしまったら

グローバルセンターは、住まいの疑問・お困りごとにすぐに対応いたします!

気になった項目をご選択し、ご確認ください!